一目で分かる万寿丸 Manjumaru at a glance

本名 逸見万壽丸源清重 へんみまんじゅまるみなもとのきよしげ

本人が残した釣鐘の銘を見ると、万は新字体、壽は旧字体を使っています。その墓所があった浄土宗瑞雲山来迎寺の先代ご住職によれば、上の画数を減らし軽くし、下の画数を増やして安定させる姓名判断的な理由だそうです。 このWEBでは、なるべく新字体の「万寿丸」を使います。

生誕 元亨(げんこう)元年(1321)旧6月25日

生誕地の記録は無い。5代前の先祖が和泉国守護なので、おそらく和泉国か。

所領 南朝の後村上(ごむらかみ)天皇から紀伊国日高郡矢田庄(やたのしょう)に所領600貫を賜る。

南北朝時代の所領を石高(こくだか)でなく、貫高(かんだか)で記録し例は少なく、検討が必要。

600貫は推定で6000万円±50%とされる。

死亡 南朝年号の天授(てんじゅ)4年/北朝年号の永和4年(1378)旧12月22日

矢田庄の自宅で数え58才の天寿を全うした。

画像は『逸見万壽丸鐘供養図』(令和3年作 個人蔵)

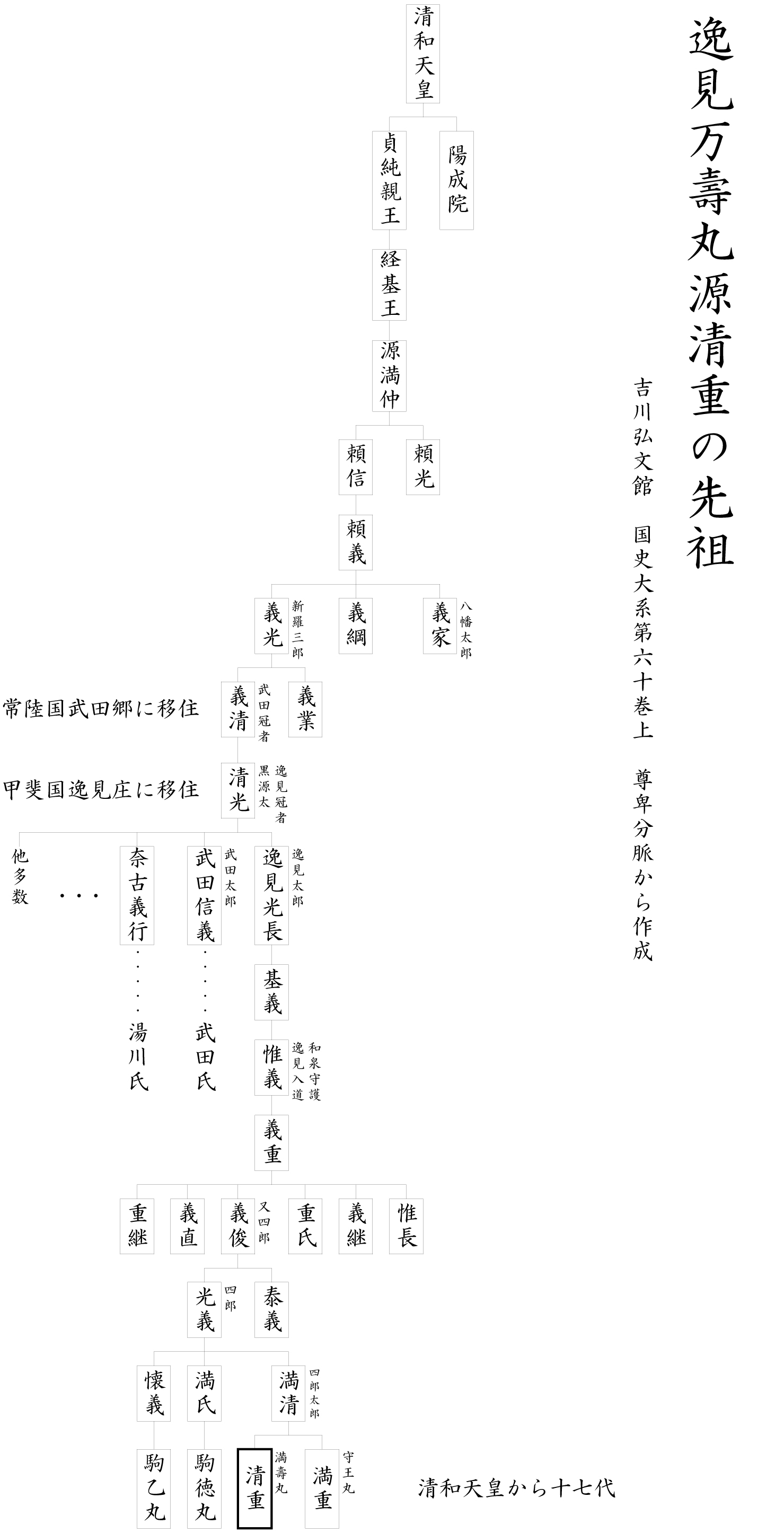

その家系図

清和天皇から分かれた武士を清和源氏(せいわげんじ)と言い、8代目の源義清が常陸国武田郷(ひたちのくにたけだごう、茨城県ひたちなか市)に移住しました。さらに9代目の源清光が甲斐国逸見庄(かいのくにへんみしょう、山梨県北杜市)に移り、逸見という姓を名乗りました。万寿丸はその一人、清和天皇から十七代目の子孫の一人に当たります。

逸見氏は甲斐源氏(かいげんじ)の主流の武田氏ほど有名ではありませんが、武田氏は清光の次男の信義の子孫に当たります。後に武田氏の家臣になった逸見氏も多いのですが、逸見家は武田家の本家に当たります。

都から常陸、甲斐へ、さらに紀伊国へ

鎌倉時代の承久(じょうきゅう)二年(1221)から宝治(ほうじ)2年(1248)にかけ、「逸見入道(へんみのにゅうどう)が和泉国守護に任命されました。『大阪府史』はこれを逸見惟義(これよし)と推測しています。万寿丸はその5代後の子孫になります。惟義に伴い、大勢の逸見氏が和泉に移住したはずです。

それからちょうど100年後の元亨(げんこう)元年(1321)旧6月25日、万寿丸が生まれました。生誕地は不明ですが、和泉国の可能性が高いでしょう。間もなく南北朝時代になり、万寿丸は南北朝の争乱を見て育ちました。

和泉の東隣の河内国の楠木正成(まさしげ)・正行(まさつら)親子が南朝の侍大将を勤め、万寿丸をふくめ逸見氏の多くが南朝方で戦ったようです。二十代になった万寿丸は数度の武勲を挙げ、後村上天皇から紀伊国日高郡矢田庄に600貫の所領を賜ったと『日高郡誌』に記されています。

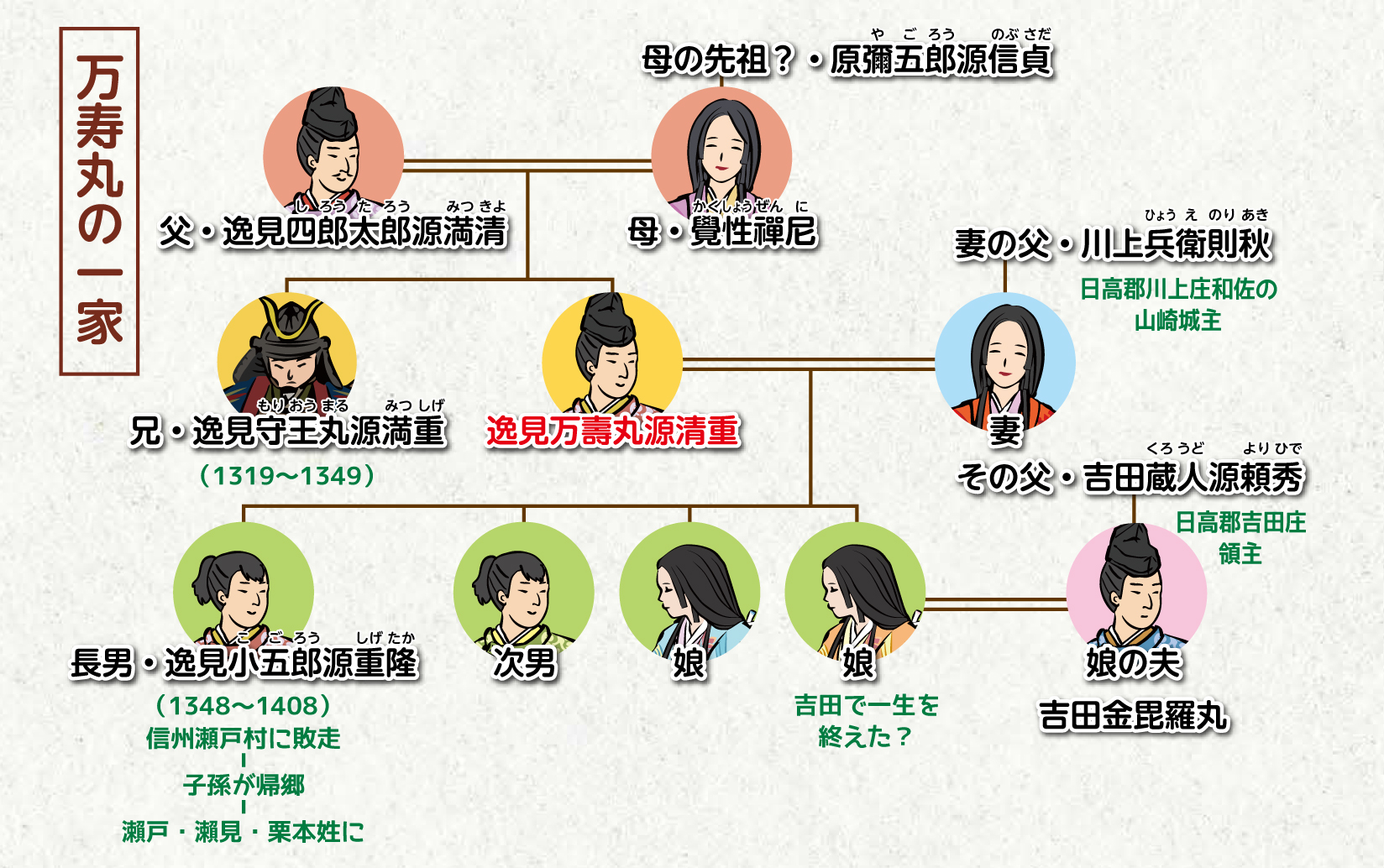

万寿丸の家族

矢田庄に移り住んだ万寿丸は、地元の豪族達と婚姻関係を結びました。自身は矢田庄の北東の川上庄領主の川上兵衛則秋(かわかみひょうえのりあき)の娘と結婚し、娘の一人は西隣の吉田庄領主の吉田蔵人源頼秀(よしだくろうどみなもとのよりひで)の三男の吉田金毘羅丸(こんぴらまる)に嫁がせました。

母の覺性禪尼(かくしょうぜんに)も万寿丸と共に移住しましたが、父の逸見四郎太郎源満清(へんみしろうたろうみなもとのみつきよ)と兄の逸見守王丸源満重(もりおうまるみなもとのみつしげ)が同行したか不明です。母が創建する仏堂が位満堂(いまんどう)と名付けられたのは、満清や満重の位牌をまつった可能性も考えられ、既に故人だったのか、この二人の矢田庄での活動は記録されていません。

土生八幡宮を整備・尊勝寺(現来迎寺)を創建

矢田庄に来た万寿丸は、まず自分の屋敷を築きました。その場所は、今も日高川町土生に城ノ内(じょうのうち)という小字として残っています。明治にはそこに矢田村役場が置かれました。

続いて城を築きましたが、後に万寿丸に贈られた戒名「薔廓院(しょうかくいん)」からすると、棘のある木で囲まれた砦をもつ城郭だったようです。

その屋敷と城は質素だったかも知れません。というのも、万寿丸は矢継ぎ早に、土生八幡宮(はぶはちまんぐう)に神田1町3反を寄付したり、神宮寺として真言宗尊勝寺(そんしょうじ)を創建しました。母の覺性禪尼(かくしょうぜんに)も位満堂(いまんどう)という持仏堂(じぶつどう)を創建しています。

この位満堂は、後に砦の場所に移転し、浄土宗に改宗し、現在の来迎寺になりました。

道成寺本堂を再建

道成寺は大宝元年(701)に創建されました。万寿丸が矢田庄に来た時、道成寺の初代本堂は創建から650年たって老朽化していたようです。万寿丸はそれを解体し、全く同面積の現本堂に建て替えました。

昔の人々は信心深かったので、仏像を動かす事も、永く拝まれてきた御堂を解体するのも恐かったでしょう。万寿丸は20年以上かけて大工事を終え、より合理的な考えに目覚めたようです。「仏像も御堂も時が経てば壊れる。やるべき事はやるべき」と思った万寿丸は、更に領内の整備を進めることになります。

土生八幡宮と道成寺に釣鐘を寄進

道成寺本堂の再建工事を一段落させた万寿丸は、二つの釣鐘を鋳造させました。

まず土生八幡神社に大きな釣鐘を寄進しました。その鐘は明治の神仏分離令で、日高川町和佐の光源寺に移されましたが、今も日高郡・御坊市に残る最大の鐘で、朝夕つき鳴らされています。

続いて道成寺に二代目釣鐘を寄進しました。その鐘は天正15年(1587)に京都市の妙満寺に移され、現在に至っています。

秘仏千手観音像を造らせる

万寿丸は、道成寺に秘仏の千手観音を新たに造らせました。像高3.6m、ヒノキ材の寄木造(よせぎづくり)、国指定重要文化財に指定されています。