鐘供養を主催した万寿丸

万寿丸が寄進した道成寺二代目釣鐘には「正平14年3月11日」の日付が刻まれています。万寿丸は、旧暦3月、桜満開の季節を選んで鐘供養を主催した可能性は非常に高いと思われます。

「道成寺に釣鐘がよみがえった」という噂は、奈良の大和猿楽四座(やまとさるがくしざ)の太夫(たゆう)達の耳にも届いたでのでしょう。数十年後、その鐘供養の場で清姫のタタリが起きたという筋の新作能『鐘巻』が上演されました。それが、文楽、歌舞伎、組踊、日本舞踊など、日本の古典芸能のあらゆる分野に広まり、「道成寺物」と呼ばれる作品群を産み出しました。

もし万寿丸が居なかったら、もし万寿丸が合理的な考えの人物で無かったら・・・ 二代目釣鐘は無く、道成寺物も無く、ひょっとしないでも日本の舞台芸術の姿は今とは違う物になっていたかも知れません。

能楽

文楽

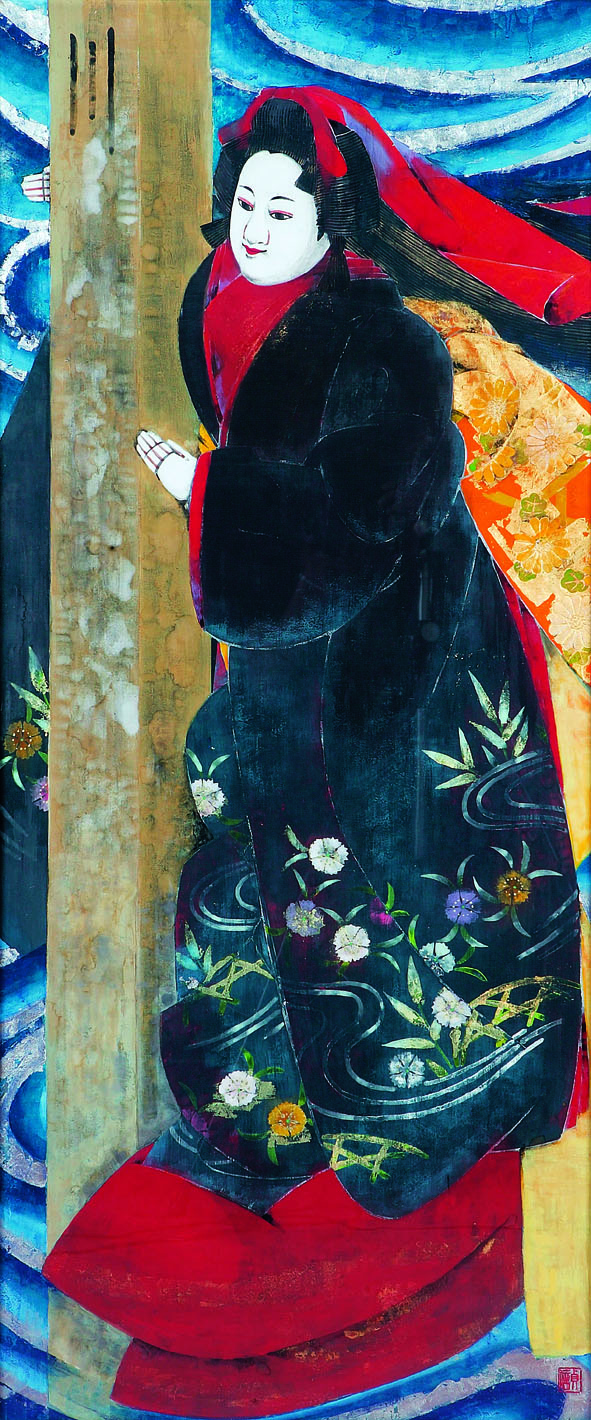

歌舞伎

組踊(くみおどり)の『執心鐘入(しゅうしんかねいり)』

万寿丸の鐘供養は、遠い沖縄にも影響を与えました。

琉球王朝は王が交代する度に明や清の皇帝から冊封(さっぷう)を受けました。冊封とは、中国の影響下にある国々で、中国からその国王として承認を受ける事です。その冊封使を歓迎するために宴を催し、組踊を上演しました。

その組踊の代表曲が『執心鐘入』で、道成寺の伝説をベースに、首里の末吉寺(すえよしでら)の釣鐘の物語として創作されました。その人気は高く、創作の経緯を沖縄芝居にした『執心鐘入縁起』やパロディの『さかさま執心鐘入』も作られました。

その末吉寺の鐘は太平洋戦争末期までありましたが、激しい地上戦の中で失われ、今はありません。万寿丸が作らせた道成寺二代目釣鐘も戦国時代に京都に運ばれました。二つの釣鐘は、いずれも戦争の中で元の寺から消えましたが、どちらも「舞台で響き渡る釣鐘」としての人生を歩んでいるように見えます。琉球と紀州と、場所も時代も違いますがよく似た運命の従兄弟(いとこ)の鐘のように思われます。